M(ムウ)Wは手塚治虫さんが1976−1978年に発表した作品です。サイコパスな主人公の悪行を描いた作品です。

神父の賀来(がらい)には過去があります。ヒッピーのワル仲間とある島を訪れ、いつも通り悪行を働こうとします。そこで見目麗しい少年を見つけた賀来は、少年を慰みものにするため、海辺の洞窟に連れ込みます。

ここからは、私なりにあらすじをまとめ、感想を記します。完全ネタバレなのでご注意下さい。今回は、手塚作品と、当時の漫画事情への思い入れもあって、かなり冗長です。

賀来が少年ー美知夫に丁寧にソドミーの手引きをした後に村に出ると、ヒッピー仲間も村人も、激しい苦悶の表情を浮かべて息絶えています。島にはA国の施設があったのですが、そこに蓄えられていた化学兵器、MW(気体)が流出したのです。賀来と美知夫のみが、洞窟にいたことで助かったのです。

銀行員となった美知夫はMWの副作用のためか生来か、悪の限りを尽くし、嫌気がさした賀来は神父になります。そんな賀来に、美知夫は自分の罪を懺悔するという形で悪行を報告します。

娘婿の形で政治家の家に入り込むと妻を殺し、必要があれば妻に扮して周囲を騙します。美知夫の兄は歌舞伎役者の玉之丞。縁は切られていますが、瓜二つの兄弟に、役者の血はしっかりと流れているようです。

MWの存在をばらして社会運動を起こさせる美知夫ですが、人々は熱狂するものの、すぐに風化します。美知夫はA国軍に入り込み、MWを手に入れます。自分の余命が長くないことを知り、人々を道連れにしようとしているのです。

A国中将を捕虜にし操縦させる軍用機で、美知夫は日本に向かいます。政府の依頼を受けて軍用機に忍び込んだ玉之丞が隙をみて美知夫に飛びかかると、賀来がMWを取り上げてMWとともに大海に飛び込みます。美知夫は中将に射殺されてジ・エンド。日本に降り立った玉之丞に、美知夫のGFが駆け寄りますが、警備に阻まれます。とまどう玉之丞でしたが、そばに誰もいなくなると、ニヤリと笑います。

記憶がある限り、手塚治虫さんは「漫画の神様」でした。この作品は、私が小学生高学年だった頃に発表された作品のようです。私はこの作品を知らず、Youtubeでたまたま手塚プロダクション公式チャンネルがこの作品を紹介しているのを見かけ、動画ではなく漫画で読みたい、とRenta!で購入しました。

いつもは、作品が描かれた年代をあまり気にせずに感想を書いているのですが、手塚作品については年代が気になります。というのは、いま考えれば比較的若い時代に「漫画の神様」になってしまった手塚さんは、強烈なプライドと敵愾心を持っていて、「常に最前線の漫画家」でいたいと願い、自分より売れている若い作家さんに強烈な嫉妬心を抱き、売れるために必死で努力することを隠さない「神様」だったからで、時代に合わせるために試行錯誤していたのを知っているからです。手塚さんはTVで、「手塚は終わった。手塚の絵は古い。そう言われるのが悔しい」「若いひとの絵を、つい見てしまう」と言及していました。「アドルフに告ぐ」の原稿を見ながら、僕の絵はいわゆるマンガマンガした、デフォルメした絵だが、写実的な描写が流行っていると、そのことでアタマがいっぱいになってしまう、と語り、「ほら、ここ(人間の顔や体)にシワを入れてるんですよ。前ならいれなかったのに」と説明していました。その時は、そうやってご自分の作風を変えようと躍起になっていた過去を、やや否定的に説明なさっていた印象があります(あくまで私の印象で、しかもウロ覚えです)。

そういう私が、中学生時代に思っていた手塚作品は確かに、手塚さんご自身が「こう思われている」と思っていらした「子供向け漫画で愛らしいまるっこい絵と正義のヒーローやヒロインを描いている大作家」でした。ブラックジャックは「金儲け主義のブラック医師」と設定されていましたが、実際はヒューマニズムに溢れていました。高校生以降は火の鳥で「人間の生命、根源、真理について描くことをライフワークにしている大作家」でした。そして、特に亡くなって私も大人になった後で「アドルフに告ぐ」「バンパイヤ」などを読み漁りました。

そんな手塚治虫先生ファン歴史があって、この作品に対しての感想となります。

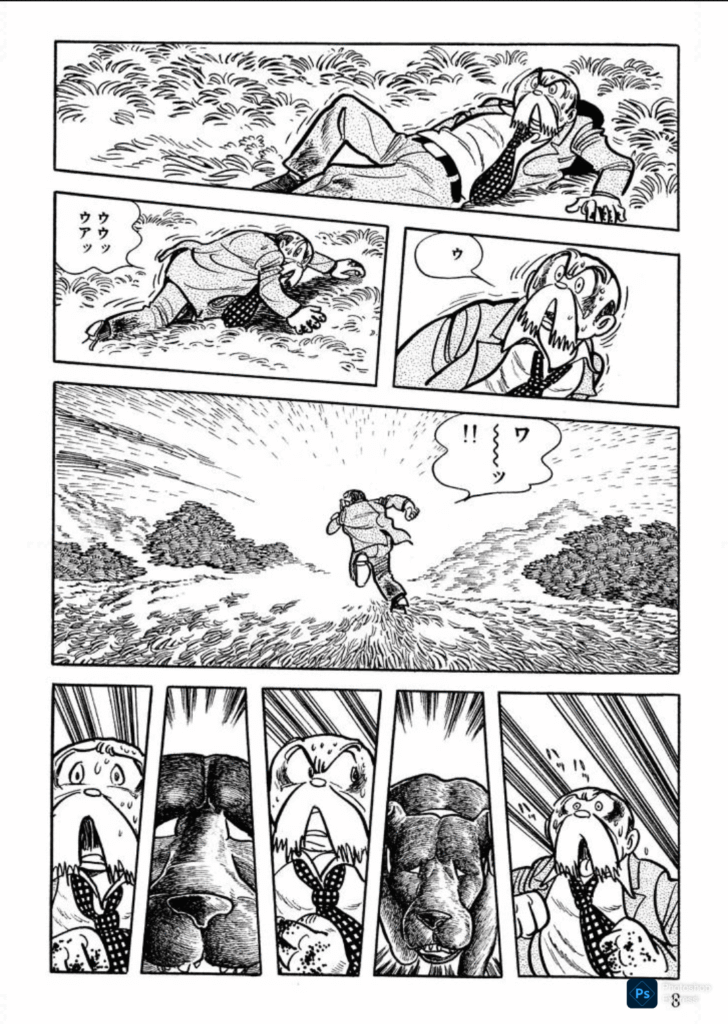

まず冒頭から、手塚さんが「写実的」にこだわっていたことを強く感じます。

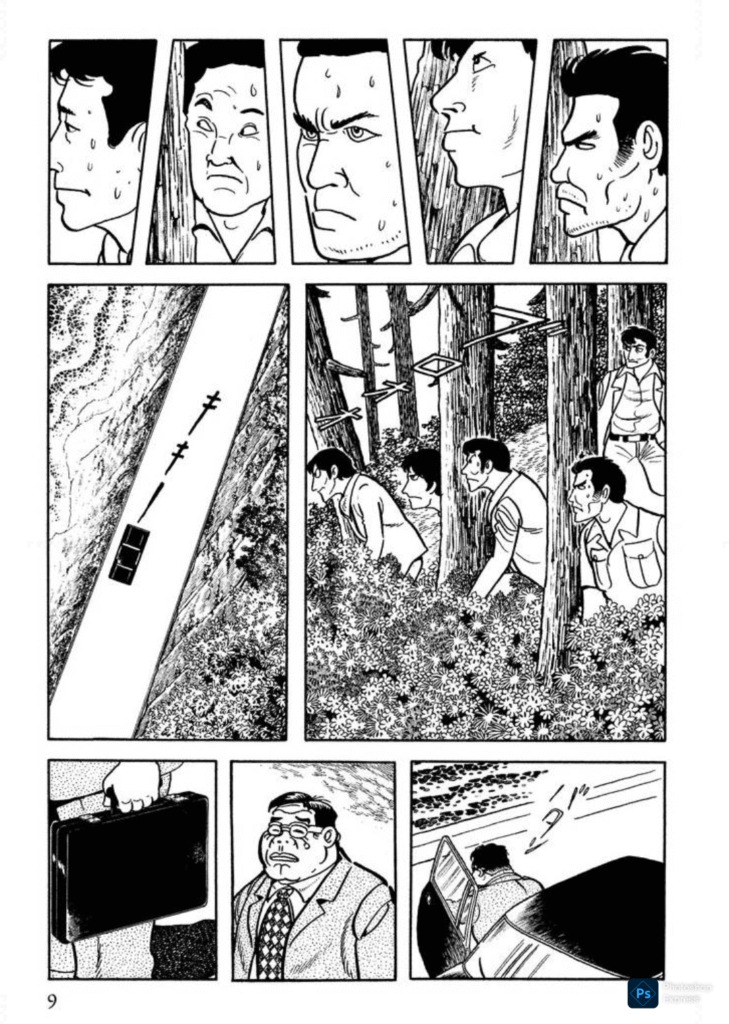

扉頁を開けると、断崖絶壁に、打ち寄せる荒波が描かれています。雄大な自然描写は、火の鳥などでも多用されています。その次のページがこれです。緊張したおっさんたちと、大事そうなアタッシュケースを持つスーツ姿のおっさん。もともと、医学生として学校をサボりまくり、実習もキライだった手塚青年は、しかし、実習レポートに添える臓器の写生があまりにも上手くて成績がよかったことが、漫画家を目指すキッカケになったとの逸話もあるようです(高校時代の友人からの伝聞)。その画力は逸話どおりに素晴らしく、現実にいそうな男性らが、個性を際立たせるデフォルメが加えて描かれています。

私には余計な「手塚治虫知識」があるので、この時点ですでに「リアルを意識して構図にもこだわって描いたんだろうな」と思ってしまいます。緻密に描かれた、1970年代の新宿摩天楼も(描いたのはアシスタントさんの可能性は高いですが)、都庁やコクーンビルやNTTドコモタワーはなくても、今の漫画家さんたちが描くものと遜色なく、作品への期待がいやがおうにも高まりました。そこからはラストまであっという間です。

手塚治虫さんは、ご自分の作品にスターシステムを導入したことでも有名です。お気に入りのキャラを俳優と見立てて、複数の作品に主要キャラの一人である異なる人物として参加させるのです。手塚治虫という名前の漫画家キャラもいます。正直これも、幼児の頃にはとまどってストーリーの理解をさまたげる原因になりましたが、知恵がついてくれば、ファンとしては嬉しいシステムです。好きなキャラが作中で死んでも、また別の作品で活躍してくれます。この作品では、ヒゲオヤジが出演しています。シーン転換に多用されるヒョウタンツギも、うっすら出ていました。写実を意識したモブに囲まれたヒゲオヤジも、全く違和感ありません。ちなみに、MWでの私のお気に入りのキャラは、目黒警部です。

(ところで、アシスタントさんにモブキャラを描かせる漫画家さんも結構いますが、手塚さんはほぼご自身で描いてらしたと聞いたような気がします。アシスタントさんが描く場合も、表情など細かく指定して、ペン入れはご自分でなさっていたんだったと思います。違ってたらごめんなさい。上のおっさんたちも、手塚さんの絵だと、私は感じてるのですが。)

「バンパイヤ」を文庫版で読んだときのあとがきでは「手塚さんは、僕が(作家として)弱っているときにロックを出演させてしまう傾向がある。と言っていた」と説明されていた気がします。なので、バンパイアという作品が、ファンとしてはおもしろく、実写化において水谷豊さんという大スタアを生み出したにも関わらず、手塚さんとしては失敗作にあたるらしいことを興味深く感じます。

私自身はバンパイヤを面白いと思いながらも、手塚さんが「失敗作」と位置づける気持ちは、なんとなくわかるような気がします。MWではロックが主人公ではないので、手塚さん的には精神不調時代の作品ではないということですね。手塚さんが「根っからの悪人を描きたい」と思ったときって、いつもその試みはうまくゆかず、お話にどこかムリがあるように感じてしまうのです。

作品には、発表されたときの世間の流れというものがあります。その流れを普遍的なテーマに変えられた作品は、長く生き残ると思います。かといって、ショッキングな社会の出来事を背景に、そのときの人間の真理を突く作品に価値がないわけでは、もちろんありません。また、受け止めかたも、人によってかなり違います。たとえば、学校の国語で日本文学の歴史として習った、小林多喜二さんの「蟹工船」と、田山花袋さんの「蒲団」。どちらも、発表時に深い意義のあった作品で、日本文学を語るのに外せない作品だとは思います。私はまだどちらも読んでいません。しかし、私にとっては、学校であらすじを習ってしまったうえでは「蟹工船を、いつか読んでみよう」とは思っても「是非、蒲団を読まねば」とは思えません。授業で教えてもらったオチを考えると「なんじゃそれ気持ち悪!」という感想が先にでてきちゃうのです。そういう気持ちを赤裸々に文章にする私小説が発展した背景や、当時の私小説作家さんが魂の叫びとして私小説を描かなければならなかった必然性はわかるのです。だから、一度ふれてみるべきとは思うのですが、、、でも、「蒲団」を読んだオチがあれだと思うと、どうしてもねえ、、、

閑話休題。MWも、多分、1970年代半ばならでの空気感はあっただろうと思いますし、銀行内の描写は前時代的です(職場にPCがない!)。その他にも、私が感じ取れない描写はいっぱいあるのかもしれません。でも、日本国内に基地を持って事実上の治外法権をもってる「ある国」との関係、ひとつの島の住人の全滅を隠す政府や政治家の力、歌舞伎役者の家に生まれた血筋、愛人に甘んじる女性、家のために愛のない結婚にもまったく抵抗のない女性、悪人同士のコネクション、一度は悪の道に染まり、何も知らない美少年を犯し、いまになって罪を悔いながらも美青年との快楽を断ち切れない神父。そういった描写は、手塚さんが意図していたのとは違った意味合いになっているかもしれませんが、今の時代にも十分説得力のある世界として、読者が作品に没頭することを助けてくれます(私に1970年代の記憶があるからということもあるかもしれませんが)。美女キャラたちには「ちょっと古めの」手塚治虫色を感じてしまいました。美知夫の体は意図的に丸く描かれているときと、男らしく描かれているときがあり、そのどちらにも古さはありません。「古い」手塚治虫色を感じたのは、あるシーンでの美知夫のパンツ姿だけでした。上半身も足も古くないんですが、パンツと太ももの付け根に、アトムっぽさが潜んでて(笑)。今の作家さんたちだったら、パンツ姿はセクシーに描くでしょうね。

1966年に連載が開始されたバンパイヤと、その約10年後に発表されたMWですが、作品の印象は私にとってはとても似ています。バンパイヤは、知性あるケモノと人間の姿をとれるバンパイヤを、手塚作品の稀代の悪役ロックが利用して世界征服を企むハナシです。MWは、一匹狼のサイコパス美知夫が国内でのし上がろうと試みるものの、余命が長くないことを知り、MWを量産して世界中の人々と心中しようと企むお話です。

お話はとてもうまくまとまっています。でも、これを世界征服のハナシとして考えると、私には、拡げた風呂敷をうまく畳めていないように思えるところがあります。というか、世界征服を企んだハナシで、キレイに風呂敷を畳んだハナシを観た記憶がありません。バンパイヤでは、バンパイヤたちの会合の場に、バンパイヤをただのケモノに変えてしまう薬品を撒かれて終了してしまい、MWでは、いつの間にか美知夫の目標が「支配者への成り上がり」から「世界を道連れに死んでやる」に変わってしまうのでした。

ロックや美知夫の目標を、世界征服におくと、フィクションとしては難しいことになります。何故かというと、それに成功した人がいないので、どうなったら征服できたことになるのか、維持するためにはどうしたらよいか、いかにストーリーづくりが巧みでも、説得力のあるストーリーを作ることが難しいからです。(と、私は思います。)

一般人よりはるかに数が少ないバンパイヤがどのようにして社会を統治するのか、バンパイヤの支配の下では人間はどんな生活を強いられるのか、バンパイヤが構築する経済活動は?採用される移動手段は?などモロモロ考えると、それはもはや違う作品になってしまいます。サイコパスなことだけが特徴の美知夫が一人でできることはなにか?を考えると、、、ストーリーの展開上、ワルい主人公が政治的に上り詰めるお話は、どこかで挫折せざるを得ないのです。いえ、ワルい主人公でなくても、現実の社会では、たとえばホメイニ師を「イスラムの教え基づいて弾圧に耐え、イラン国民をイスラムの教えに立ち返らせた英雄」って善玉に設定して政権を奪う成功物語にはできても、その先に「他の宗教を持つものをすべて調伏して世界を統一した素晴らしいヒーロー」という話にするのは非常に難しく、しかも仮に「世界がイスラムに統一されました」というストーリーにしたからといって「それで?」的な、なんか面白みのないさくになってしまいます。宗教的には満足なストーリーでしょうけれども、創作物としては、そこから「制圧されたキリストの子孫が、、、」的な展開になるはずで、、、となると、手塚さんはそういうのはライフワーク「火の鳥」のほうでやっているのです。現代日本ものでそれをやる必然性がないのです。

ってなると、MWは美知夫がどうやって途中まで成功し、そこからどんな風に転落するか、という話になることが、最初から必然的に決まっているわけです。

そして、美知夫が銀行の中で上司を陥れる過程で使う手法が、「娘を殺したうえ、その娘に化ける」。政治家に取り入ったうえで陥れる過程で使う手法も「娘と結婚し、殺したうえ、その娘(妻)に化ける」。アメリカ軍人に取り入るために女房と寝る。あれ、これ、ロックもやってなかったっけ?と思ってしまうのでした。しかも、殺した女性になんの感情もなく、遺体に手荒なことをするのも一緒です。

「失敗する運命を背負わされているワルの主人公」「サディストでサイコパス」「女性にまったく愛情を持たない」「遺体に尊厳を感じない」「失敗するとヤケクソ行動をとる」それが、私にとっての、ロックと美知夫の共通点です。モチーフは全然違うし、失敗の仕方も全然違うし、MWにはバンパイヤにおけるトッペイのようなヒーローもいないので、「バンパイヤ」と「MW」を同じ作品だと感じる人は多くないと思います。というより、私だけかもしれません。でも私にとっては、美知夫は「ゴールがはっきりしないうえ、いつの間にか余命宣告されて自暴自棄になって自殺にできるだけたくさんの人を巻き込もうとしたロック」になってしまったのです。

ロックのときは、おそらく手塚先生は、アニメでミュージカルシーンを作ることに気持ちが向いていたのではないかと思います。そうとしか思えないシーンがでてきたので。

美知夫のときはどうか。美知夫は若い頃の賀来氏に手ほどきを受けてソドミーの道にはいるのですが、銀行員と出世し、多くの罪を犯してからも、誇らしげに賀来神父を訪れて、執拗に賀来神父を誘惑して寝ます。賀来神父はこのことについて主体性がなくて、嫌がってるのに美知夫に脅迫されて抱いたり、当たり前のように寝たりしてます。根っからの悪人を描きたかったという手塚さんが、美知夫に追加したのは、男色家という罪なのです。あれ?1970年代半ばって、萩尾望都さんの「トーマの心臓」や竹宮恵子さんの「風と木の詩」、青池保子さんの「イブの息子たち」が発表された頃じゃなかったでしたっけ。

調べると、トーマの心臓は1974年、風木は1976年、イブの息子たちは1975年に始まっているようです。イブの息子たちは、男性の同性愛という以上にロックスターをモデルにしたドタバタコメディという位置づけが強いし、トーマは、私自身は同性愛よりも神への信仰を強く感じたし、風木は同性愛というより、男同士の性行為を描いていたと感じていました。そして、同時期に発表されたMWでも、同性愛がキャラたちにとって重要なものとして描かれていたことは、私にとってはとても興味深い現象です。

2000年より前は、私の同世代以上の男性は、ジョークで男性間の愛情の当事者になることを仄めかしても、激しく嫌がっていました。でも何故か、2000年以降は、ジョークであればむしろノッて話題を膨らませる(あくまでもプラトニック、あるいは冗談の範囲ですが)男性が増えた気がします。人間を男性と女性に分けることに反感もしくは違和感を持つ日本人が「日本人は遅れてる。海外はもっとオープンで自由」と主張しますが、私はそうは思いません。進んでる人たちの進みっぷりは、確かに海外のほうがオープンかもしれません。でも、男性が女性になるなんてあたりまえ、と言われているタイに行ったとき、レストランのおねえさんたちが生物学的にはおにいさんたちだったとき、タイ人の同僚や米国人たちはあからさまにクスクス笑ってました。寛容なはずの仏教の国、タイでそれです。

欧米ではキリスト教、中東ではイスラム教、インドではヒンズー教、欧米の植民地になっていた国ではキリスト教もしくはイスラム教がまだまだハバをきかせています。彼らにとっては、男女が、生まれ持った体と違う性別を心に持ったり、あるいは同性の人間に性的な感情を含めた愛情をもつことは、ハッキリと罪です。イスラムはより厳格化してます。日本人にとっては、それが自分の家族の時に許容できない人はいても、自分がストレートなのに同性から恋愛感情を持たれた時に拒否反応する人はいても、自分と関係ない人がLGBTQだとしても、それほど気にしないのではないでしょうか?(LGBTQを装った小児愛好者が、万博の小児トイレにはいってきちゃうとか、複雑な問題は起きてきていますが、、、)

「MW」の時点で、同性愛の主人公を描く青年漫画(?)は、どう受け止められていたぼでしょうね。すごい衝撃だったのでしょうか。2025年にこの作品を初めて読んだ私には、どうしてもわからないことです。

MWとバンパイヤのお話の構成が似ていると思ったからこそ、NWには、創作者としての手塚さんの成熟を感じます。手塚さんはロックを「キライ」といいながらも、ロックはコミカルで、人間味も感じさせる(美女キャラ以外には)ところもあります。手塚さん自身、紙の上でロックに突然ミュージカルさせちゃうほど、漫画とアニメに対してのパッションを爆発させています。対して、手塚さんが「従来の手塚カラーを打ち破り」「ありとあらゆる悪をかきたかった」というMWでは、美知夫にロックのような愛嬌はなく、日本国はひとつの島の住人を丸々見殺しにして隠蔽し、A国(作品のなかでは「ある国」)の日本人への見下しも強く、MWの存在を知って激しく抗議する一般市民は何も解決していないのにすぐにそのことを忘れ去ります。悪を描こうとする手塚さんの試みは、バンパイヤ時代に比べるとかなり成功していると思います。いろいろ葛藤する賀来神父も、もともとワルだし、葛藤すりわりに流されてます。ところが、最後の最後に、彼は自分に折り合いをつけるのです。

「自分がやるべきと感じること」を成し遂げた賀来の表情には、胸をつくものがあります。決して成し遂げたスッキリ顔ではありません。私の読後感では1頁まるまる彼の顔のアップのイメージでしたが、今チェックしたらそんなことはなくて普通のコマでした(笑)。手塚さんもそんなに意識してなくて、お話の読み手である私が勝手に賀来の気持ちを脳内補完したのかも。

サイコパスという概念が日本でも持ち出されるようになったのは1980年代のことだそうで、手塚さんが美知夫をいわゆるサイコパスにしたかったのか、それとも「悪人」にしたかったのかはわかりません。根っからの悪人なのか、MWの影響をうけて脳に変化が起きてしまったせいなのかも、定かではありません。賀来神父の死を見つめる美知夫の気持ちもくどくどとは表現されていないので、読者はその表情を見てどのように捉えることもできます。こんなあたりも、魅力的です。

歌舞伎役者の玉之丞の弟という設定印象的に繰り返されていたので、玉之丞が突然登場しても「なんだそれ」ではなく「さもありなん」と思わせるところもさすがです。手塚さんはやっぱり素晴らしい創作家だと思います。

意味ありげなラストのあの人の表情は、いまとなってはありふれてはいるものの、定番のラストです。当時のインパクトはどうだったのでしょうね。作品の魂は古くはならない、でも手法はその限りではない、と考えさせられる作品でした。